Lunel

en México

AUGUSTO LUNEL

Y/O

“ESTAMOS EN CONTRA DE TODAS

LAS LEYES,

EMPEZANDO POR LA LEY DE LA

GRAVEDAD”

Por Armando Arteaga

Cuando uno lee

los poemas del libro “Los Puentes” (1955) de Augusto Lunel, se tiene la

impresión de estar ante un despliegue de imágenes, aparentemente inexplicables,

que revelan un mundo onírico, rehusado y confuso, influido por la realidad

existente.

El ojo infinito

de la poesía de Augusto Lunel -como un hontanar de imágenes- parece esperar que

el brillo de una navaja metálica anuncie la rasgadura de esa visión atávica y

escurridiza de ciertos paradigmas del mundo “occidental”; como en los primeros planos del filme “Le

chien andalou” (“Un perro andaluz”,

1920) de Luis Buñuel, cuando la navaja rasga el ojo, produciendo un derrame de imágenes. En estos poemas de Lunel, las imágenes van ortopédicas y sesgadas en una

especie de grito existencial.

Se presume el contraste,

donde pronto asoma el cuerpo de la historia,

desangra la vida humana, y la histeria social del hombre contemporáneo que

ocupa un escenario incierto; hambre de amor y hombre con odio al prójimo: el

horror por las intermitentes guerras interoceánicas y fulgurosas explosiones

nucleares, la invasión de una polución total del universo, y la infección

contagiosa de una política internacional corrupta en favor de un poder central,

único e imperial.

Las imágenes se

desbordan como abyectas escenas inusitadas, son provocaciones de

acontecimientos insólitos que aparecen desenfrenadas, surgen de lo ilusorio,

imágenes que invaden como un conjunto de irreverentes iconografías solapadas. Una lectura aceptable de estas imágenes, que

nos perturban por insólitas, van desde lo semántico, persisten acápites escenográficos, acaso

también, imantadas al consenso de cierto desprecio por la historia, por sucesos que, nos llevan hacia una posible

religión moderna: las acciones drásticas, acosadas por penurias humanas,

eclipsadas situaciones vivenciales, o por el temor al cáncer urbano, u otras

enfermedades desastrosas, tenebrosas, que azotan la belleza de la tierra y sus

fronteras naturales.

Elijamos que,

hasta aquí, es este sistema del capitalismo en que vivimos, un “apocalipsis

now”, y el poeta es el único ser que puede mirar el mismo fuego del futuro

(invención primitiva) con desobediencia

civil, y sin tener que quedarse ciego, ante la intensa luz de los conocimientos

humanos, en la búsqueda de cierta resurrección, de la aparente eternidad de las

cosas, ni “quemarse” como individuo ante la civilización, con las palabras en

la sangre hirviente, el lenguaje ortodoxo

como una herramienta de su postura, para encontrar la verdad de las

cosas. Sordo de azul, el poeta tiene que

enfrentar el misterio de la creación y seguir la peripecia del destino del

hombre, desde una “prisión dorada”: la poesía.

Desde esa pertenencia, o mirada fugaz, es la perspicua observación del

poeta hacia la realidad, lo que, en

verdad, lo transforma en un ser pertinaz.

El surrealismo

ha presumido siempre de una omnipotencia de la poesía contra el poder, tiene el

poeta un afán de trascender, expresa la autenticidad de las cosas frente a la

sociedad maquillada, mecanizada, o parametrada, por absurdas leyes éticas y

sociales, soportadas sobre falsos y arbitrarios criterios. Lunel es uno de los poetas más provocadores

del surrealismo peruano y latinoamericano.

El surrealismo de Lunel es político, es revolucionario (esa palabra que

a otros les da asco), quiere que se transforme la vida, quiere que se cambien

“la condición humana”, al igual que André Malraux: Lunel presiente “el carácter

catastrófico de nuestra época”. Lunel es

un disturbador letal del establishment, con sus palabras atávicas de amautas

incas o mayas, es el embajador de una nueva belleza emocional: “intenta dar a

los hombres conciencia de su propia grandeza, que ignoran casi siempre”.

Del perfil

literario de Augusto Lunel poco se sabe, apenas en el “Diccionario manual de

literatura peruana y materias afines” (U.N.M.S.M., 1966) de Emilia Romero de

Valle, se refieren a él advirtiéndonos

que se trata del seudónimo de Augusto Gutiérrez, que nació en Lima, en 1923, y

que publicó su libro “Los Puentes” (México, 1955). Un misterio lleno de timidez abruma su

biografía de escritor: un solo libro…, hasta entonces. Lunel siempre vivió en el silencio literario

total.

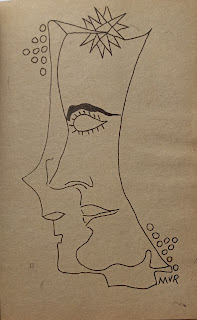

Fue también en

el año de 1971, en que Lunel vuelve a romper el absoluto silencio cuando la

Universidad Nacional de Educación, publica en la Serie “La Flor de Cantuta”

(poesías), su pequeño y discreto libro “Espejos paralelos” (1971) con el

reducido tiraje de 300 ejemplares, y con seis ilustraciones del profesor y

poeta piurano Manuel Velásquez Rojas (hijo del legendario poeta ayabaquino Juan

Luis Velásquez, amigo de Vallejo en la vanguardista y resistencia francesa,

quien vivió también en México, fue secretario de Trotsky, en los momentos no

siempre coincidentes que Breton agitó el ambiente intelectual mexicano, con

César Moro, y los surrealistas

mexicanos); y la caratula de Pablo Medina V.

En la revista

“Auki” N- 3 (1976), por el entusiasmo de sus integrantes (La Hoz, Arteaga,

Santiváñez, y Aragón) se publicaron poemas de Lunel; donde se confesó también

una admiración literaria por Rodolfo Milla, el autor de la columna “La Pistola

de Señales” en la revista “Idea” de

Manuel Suarez Mirabal: revista donde se puede entender algunas de las

elucubraciones estéticas de los poetas surrealistas peruanos. Confesa y pública

admiración, que empezó en esas lecturas,

por “Los puentes” de Lunel que nos

llevó a publicar algunos de sus increíbles poemas como “El cuerpo alucinado”, “El

día tiene veinticuatro veranos”, “La

magia dorada”, “La sombra de la luz”, y “El habitante del sol”, entre otros

poemas. Lunel siempre fue un desconocido

total en el panorama de la poesía peruana del Siglo XX. Tuvo que aparecer nuevamente el poeta Luis la

Hoz rescatando en su antología “Diez aves raras de la poesía peruana” (2007) donde publica poemas de Lunel junto a otros

“raros”.

La imaginación

de Lunel es de las más atrevidas del

surrealismo, tiene una facultad científica y de desarrollo de la “analogía” para enfrentar la lógica de la realidad. Nunca pierde la “anosmia” frente a la

podredumbre social, delira ansiosamente entre los estragos del dolor humano

para lograr con su poesía para lograr importaciones hacia el centrobárico de su

interés por el absurdo, capaz de lograr sensibilizar hasta en el mas mínimo

detalle de lo anfractuoso, que es el duro devenir, de este itinerario histórico

del hombre contemporáneo.

La poesía surrealista en el Perú.

qwe.jpg)